農村地域づくり

農業・農村の維持発展のため、県・市町からの要請に応じ、地域の話し合いの場づくりや農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)の形成支援を通じて地域の課題を洗い出し、将来ビジョンの作成等をコーディネートできる人材育成などにより、農村地域づくりを支援しています。

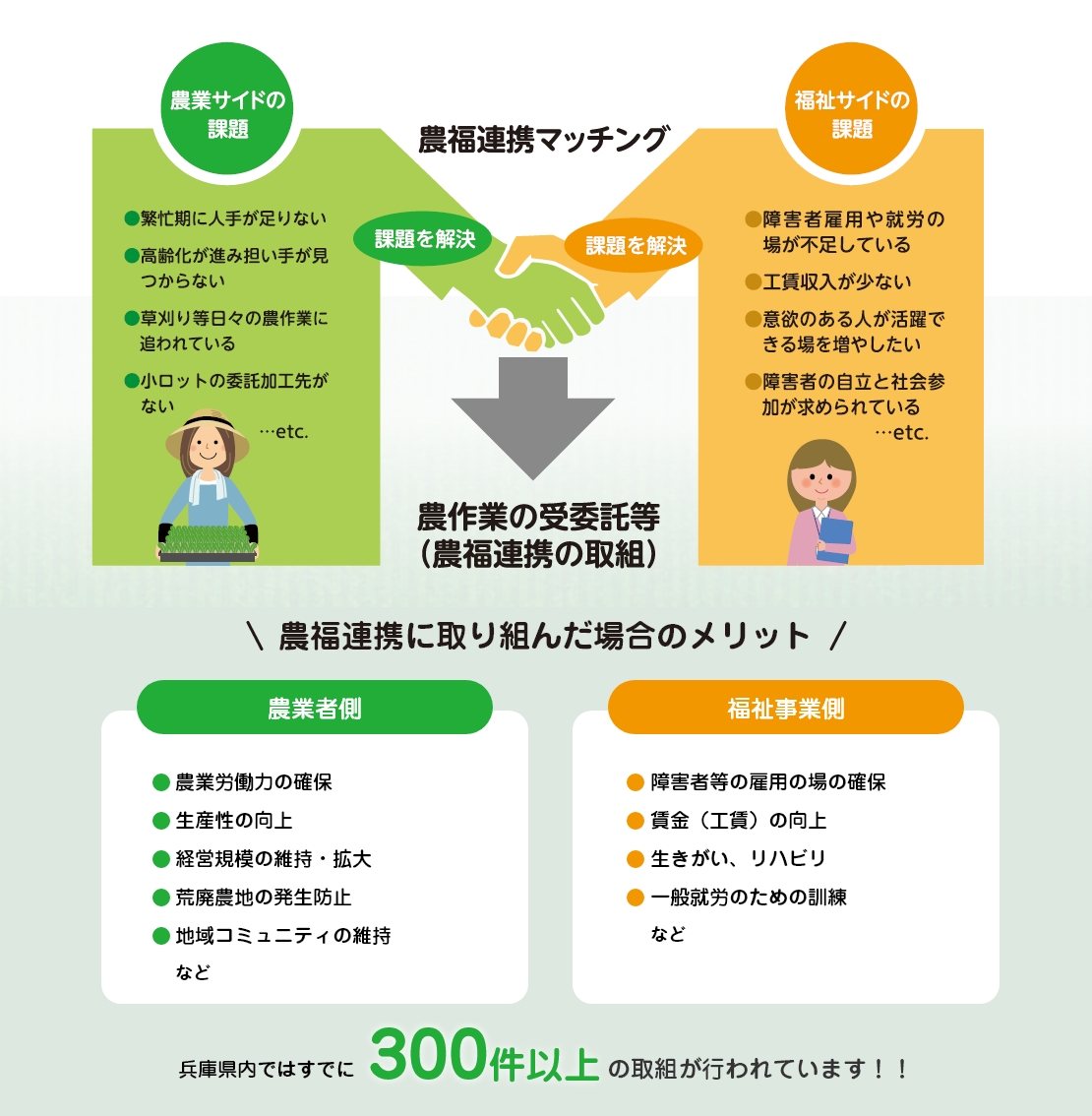

また、地域の担い手不足がさらに進行するなか、多様な人材の農業参画を図るとともに、障害者の社会参画を実現する取組として「農福連携」に取り組んでいます。

農福連携の推進

農福連携とは

農福連携とは、農業と福祉が連携し、農業経営の発展とともに障害者の農業分野での活躍を通じて生きがい等を創出し、社会参画を促す取組です。

「収穫時期や計量・袋入れ等の出荷作業の人手が足りない」

「日々の栽培管理に追われて、販路開拓など農業経営全体を考える余裕がない」

…このような農家の課題を解決する手段として、農福連携の取り組みが広がっています。

農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。

皆さんも、私たちと一緒に、農福連携に取り組んでみませんか。

県内事例

| 作業内容 | 作業詳細・品目 |

|---|---|

| 播種・定植 | 苗の補植(トウモロコシ、黒大豆等)、植え付け(花苗、ネギ等)、花壇苗のポットへの土入れなど |

| 管理 | 畦畔やハウス内の除草、害虫駆除、収穫後の片付けなど |

| 収穫・出荷調整 | 収穫(トマト、黒枝豆、ジャガイモ、サツマイモ、サンショウ等)、ネギの皮むき、袋入れなど |

| 加工 | 麦わらストローの加工など |

播種から収穫、加工まで、あらゆる農作業で農福連携が実現しています。

具体的な事例紹介

兵庫県のマッチング支援

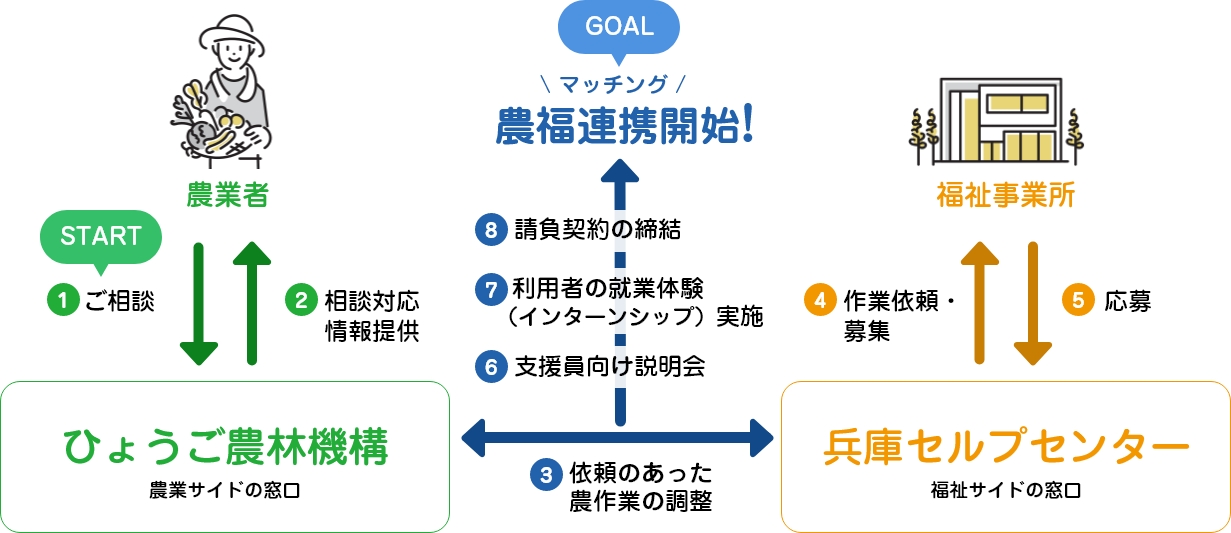

兵庫県では、農業サイドの相談窓口(ひょうご農林機構)と福祉サイドの相談窓口(NPO法人兵庫セルプセンター)を設けており、農業分野、福祉分野の専門職員が適宜情報共有を行いながら、円滑にマッチングできるよう取り組んでいます。

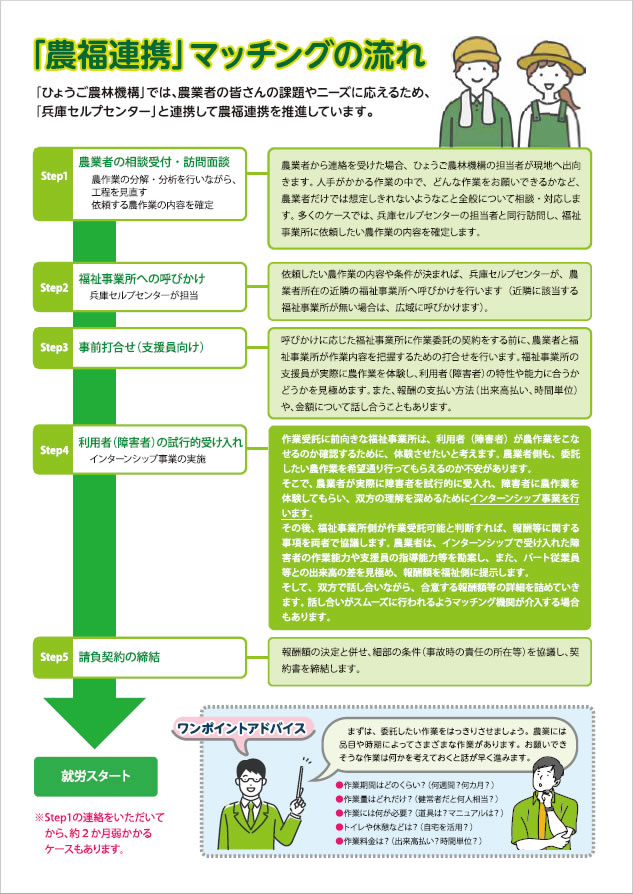

マッチングの流れ

マッチングのフロー

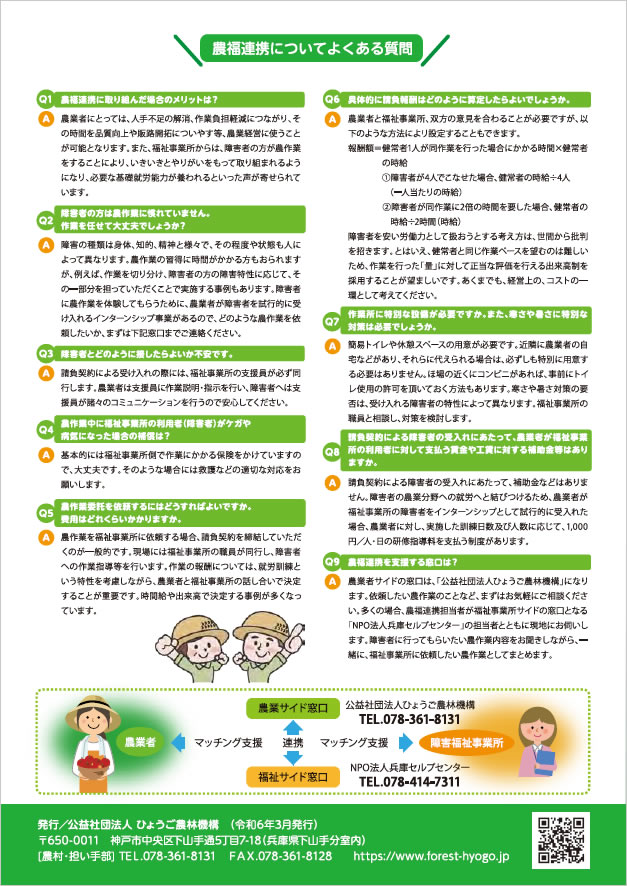

よくある質問

研修会情報

兵庫県では、農福連携技術支援者育成研修を実施しております。

農福連携技術支援者とは…

農福連携技術支援者とは、農福連携に携わる当事者(農業者・就労系障害福祉サービス事業所の職業指導員・障害者本人等)に対し、農福連携を現場で実践する手法を具体的にアドバイスする専門人材のことです。修了試験を含む全ての研修過程(e-ラーニング+ほ場(兵庫県内)での実施)を受講し、必要な知識と技能を身につけたと認められた方は、研修修了者となり「農福連携技術支援者」(農林水産省認定)として、現場における支援をすることができます。

令和6年度農福連携技術支援者育成研修会

今年度の研修は終了しました。なお、研修カリキュラム等の詳細は下記のリンクからご確認ください。

農福連携 技術支援者育成研修について(別ウィンドウで開きます)

参考資料

お問い合わせ

公益社団法人ひょうご農林機構農村・担い手部地域づくり課

電話:078-361-8131

メール:noufuku@forest-hyogo.jp

メール本文に、下記①~⑥の内容を記載し、お送りください。

①お名前

②メールアドレス

③ご住所

④日中連絡のつく電話番号

⑤お問い合わせ項目 (情報提供依頼、マッチングの相談、出前講義の依頼、その他)

⑥お問い合わせ内容詳細

農作業依頼シート

このシートに沿って、農作業依頼の内容を調整していきます。当機構にご相談する際にご活用ください。